#Thieme未来星计划荣誉推出神经病学专题,我们将与未来星计划的小伙伴们持续推荐解读与神经病学相关的论文与研究,欢迎关注。同时,欢迎感兴趣的小伙伴加入我们。

本期推荐 & 解读 BY

刘梦真 | 首都医科大学

↓ 神经病学专题丨59

基底动脉闭塞是一种发生率低但对神经系统破坏极强的脑梗死。如果不能实现血运重建,发生死亡和残疾的可能性很大。在过去几年中,治疗因大血管闭塞导致的卒中取得了可喜的成果。然而,这些研究都排除了基底动脉闭塞引起的梗死。目前对基底动脉闭塞的治疗仍然建立在小型观察性研究或荟萃分析的基础上。

在本文中,我们旨在回顾一些针对基底动脉闭塞引起的中风的大型观察性研究,考虑潜在的治疗策略。

Review Article

Semin Neurol 2021; 41(01): 039-045

DOI: 10.1055/s-0040-1722638

尽管基底动脉约占缺血性卒中的1%,但其死亡率较高,可达75%-96%。大多数患者在起病后几天至几周内死亡。基底动脉栓塞的临床症状与栓塞的部位及程度有关,也与能否建立侧支循环有密切关。在进行性脑动脉动脉粥样硬化的患者中,尽管梗死面积大,但是有足够的时间建立侧支循环,因此症状相对较轻。但对于急性起病的患者这可能是致命的打击。大约有2/3的患者有前驱症状,比如恶心、耳鸣、头晕、复视、头晕、头痛等症状。这些症状可能发生在卒中的几天,甚至几个月。由于很多前驱症状都是非特异性的,这可能会影响诊断。临床上常见的症状包括视神经麻痹、球麻痹、四肢瘫痪等症状,严重者甚至出现闭锁综合症。

目前对于后循环卒中的诊断,一方面依靠临床症状,同时也需要与相应的辅助检查相结合。急诊头颅CT是可准确识别大多数颅内出血,是疑似脑卒中患者首选的影像学检查方法,但对脑干、小脑等部位的梗死灶分辨率差。与CT相比,核磁在识别急性小梗死灶和后颅窝梗死方面明显优于平扫CT,缺点是费用较高、时间较长,一些患者有检查的禁忌(如有心脏起搏器/金属植入物或幽闭恐惧症等)。另外,在梗死超早期,DWI可能会出现假阴性,但在发病3小时以后显示的缺血灶基本代表了脑梗死的大小。因此,在发病后的早期DWI阴性不能排除脑梗死。目前临床上常用的CT血管造影和MR血管造影可以发现血管狭窄、闭塞及其他血管病变,及评估侧支循环状态。DSA是脑血管病变检查的“金标准”,但主要缺点是有创性和有一定的风险。其他手段包括经颅多普勒(TCD)、颈动脉双功超声等都可用于血管病变的检查。

目前卒中后的治疗包括抗板治疗、抗凝治疗、血管内介入治疗、静脉溶栓等。抗板药与抗凝药的选择取决于特定的适应症,比如脑动脉粥样硬化或房颤。过去,当患者在抗血小板的基础上仍反复出现缺血性卒中时,即使没有抗凝的指征,也会进行抗凝治疗。目前进行的WASID临床试验,随机将颅内主要动脉50-99%狭窄(经血管造影证实多)致短暂性缺血发作或卒中的患者随机分为华法林组或阿司匹林组,此试验未能证明华法林效果优于阿司匹林,且其存在显著的出血等不良事件。随后亚组又侧重分析了两者在由基底动脉狭窄造成的后循环卒中的效果,华法林获益不比阿司匹林好。SAMMPRIS研究提示,卒中后90天内阿司匹林(325mg)联合氯吡格雷(75mg)治疗效果优于颅内支架。TOSS实验提示西洛他唑联合其他抗血小板药物相较于单药应用有更低的卒中复发风险,但对于降低狭窄速度和新发心脑血管事件上,西洛他唑联合阿司匹林与氯吡格雷联合阿司匹林相比之间没有显著差异。

静脉溶栓是目前主要恢复血流的措施,重组组织型纤溶酶原激活剂和尿激酶是我国目前使用的主要溶栓药物。NINDS rt-PA和ECASS III实验均表明,卒中后4.5小时内应用rt-PA能有效改善患者症状。然后,ECASS III没有对后循环卒中后应用溶栓药物进行研究。BASICS是一项进一步认识急性基底动脉闭塞后的临床结局的前瞻性、观察登记研究。此项试验招募了600多名有后循环中断引发的症状或体征、CTA、MRA等证实存在BAO的患者。此实验发现,轻中度患者,静脉溶栓与常规抗板治疗不良结果风险相似;但对于重度患者,单纯静脉溶栓或联合动脉取栓效果都降低了不良结果的风险。在一些侧重于研究基底动脉栓塞的临床试验发现,仅应用静脉溶栓可使血管再通率达到50-60%,然而,这些实验中病人也接受了抗凝治疗。

近年来血管内介入技术在急性缺血性脑卒中治疗方面发展迅速。脑梗死急性期的介入治疗包括动脉溶栓、动脉内机械取栓术、支架取栓术、急性血管成形术和支架术等。动脉溶栓是通过导管技术直接把溶栓药物送到血栓局部,缩短了药物到达血栓块的时间,理论上血管再通率应高于静脉溶栓。目前关于后循环卒中应用动脉溶栓的随机临床试验较少,更多的是一些小型的回顾性观察研究或Meta 分析。Hacke等人研究发现动脉溶栓组患者的存活率明显高于常规抗栓治疗。然而,目前的meta分析没有说明动脉溶栓与静脉溶栓哪种方法更好。

自2004年开始,多项临床研究开始关注超早期血管内机械取栓在急性缺血性卒中的治疗作用。机械取栓术是近年来神经科学研究领域最重要的进展之一。MR CLEAN研究可以看作是目前取栓治疗研究的第一座里程碑,其最先研究了机械血栓切除术治疗大动脉闭塞性疾病的有效性。随后进行的四项实验也证明了仅机械取栓或联合标准治疗的效果都优于标准治疗。唯一不足的是,这五项实验都没有纳入对后循环大血管栓塞的研究。BASICS是一项大型随机对照试验研究,实验包括溶栓、机械取栓、植入支架或者以上方法的组合。然后,与静脉溶栓相比,血管内治疗并没有体现出优势。目前关于何时对基底动脉进行动脉溶栓和(或)机械溶栓没有达成共识,有不少研究者认为在症状出现后24小时内更合适,但有些人认为可以将时间窗延长到起病后2-3天。

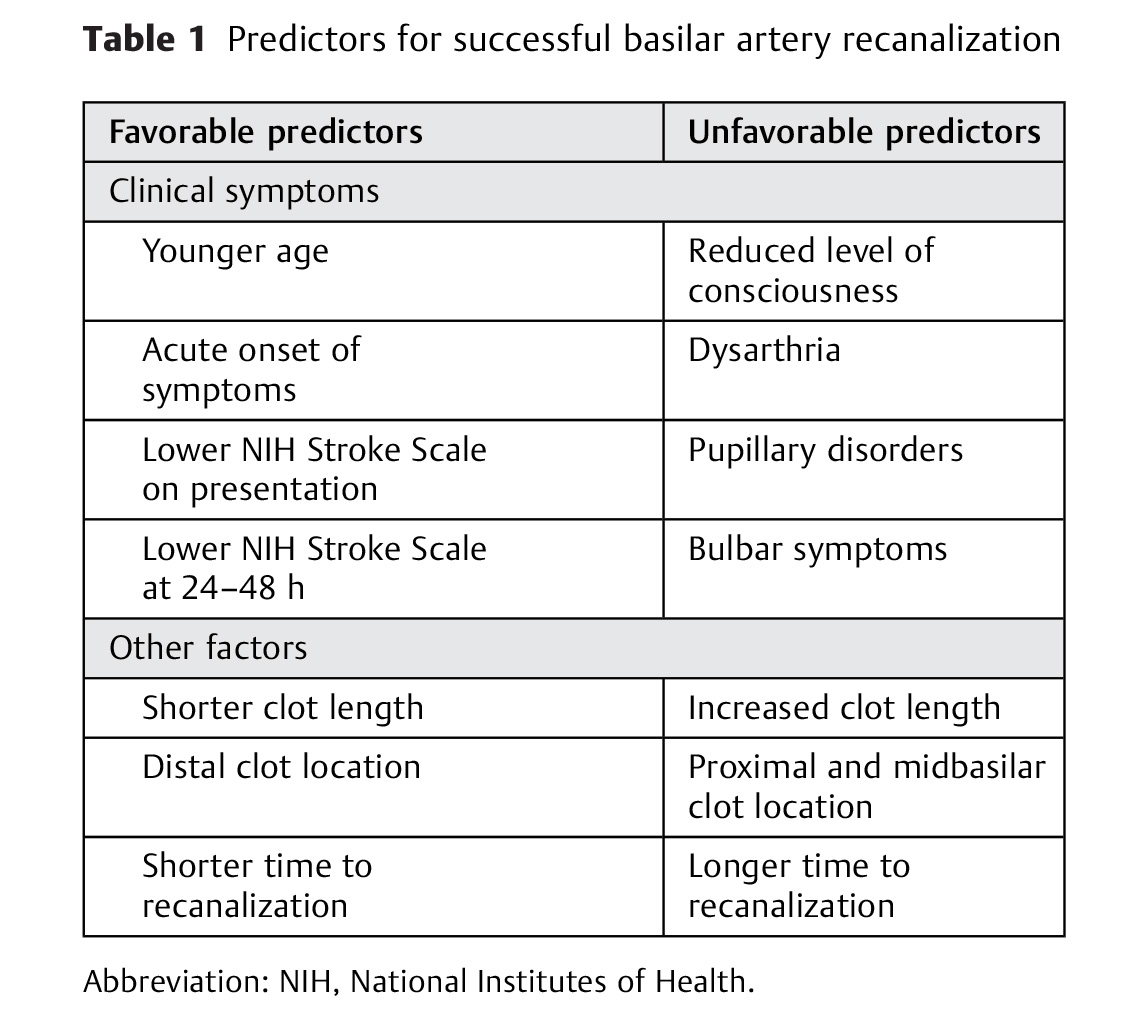

有研究者对后循环卒中后结局的预测因子的进行了分析。目前认为构音障碍、瞳孔障碍、延髓症状和意识降低等症状可能与预后不良有关。而年龄较小、 NIHSS评分较低、急性起病、发病后24-48 小时内NIHSS评分低及后循环侧支循环能力比较好可能与预后相对好有关。栓子较大是预后不良的独立预测因子。有研究发现,血栓长度每增加1mm,再通失败的几率增加1.06倍. 另外,再通时间也很重要。BASICS试验中对 409 名卒中患者分析发现,再通时间与死亡风险之间存在时间依赖关系。其他研究也发现,再通时间越长,结局越差。

急性基底动脉栓塞是一种潜在的灾难性疾病,由其造成的死亡率极高。因此需要更多的临床试验来解决这个问题。相对于前循环,血管内治疗在后循环的应用仍存在较大的空白,尽管目前有的研究并没有显示出EVT在后循环治疗的优势,但是仍存在让人深思的问题,比如应用更加先进的影像学技术等。