Interesting Research Revisited

Imran Mulla, Wendy McCracken

中文内容仅供参考,一切以英文原文为准。

本篇文献主要旨在评估调频(FM)技术对学龄前佩戴助听器儿童的效果,采用了纵向前瞻性设计,本文主要进行定量分析,其数据来源主要是通过日常数据记录和FM儿童听力评估问卷调查等方法收集,并且于研究期间的语言发展也被纳入到记录中。在Imran等人调查的7个家庭中,有5个家庭可以保证在大部分孩子生活的环境中定期使用调频技术,他们发现随着时间的推移,这些儿童在噪音、听觉和距离方面有所改善。结果表明,在本研究开始时,这些处于接近听力损失的儿童在研究结束时其听力可以接近正常水平。

考虑到新出生的婴儿需要系统性地学习语言,并且更容易受到环境声的干扰,所以一般来说,在噪音中的正常的儿童比成年人更难辨别言语。在研究了混响和信噪比(SNR)对使用助听器的成人患者与正常成人的影响后,可以观察到,随着声音条件的恶化(噪音增大、距离变远),对使用助听器患者的影响会不成比例地加重,而这些在儿童听力损失患者中更为明显。不光如此,听力损失还会影响到儿童的言语认知,导致他们的语言障碍,Moeller比较了12个刚出生便被确认为听力损失同时配上助听的儿童,发现他们比同时期的儿童于音节、辅音部分表现要迟钝很多,尤其是规范性言语的使用上,原因可能是因为他们的感音神经性听力损失对日常环境中与距离、噪声和混响相关的高频声音产生了负面的影响。

幸运地是,他们可以通过使用调频(FM)系统/远程麦克风克服听力损失带来的因距离、噪声和混响带来的负影响。FM技术会使得讲话者的声音强度比周围的噪音更强烈,因此目前已被广泛应用于学术会议等等场合,以帮助听众不受演说者距离、环境混响和信噪比差的影响,更能准确传达会议内容。但可惜的是,很少有研究考虑在非学术环境中使用FM调频技术,特别是对学龄前有听力障碍的儿童使用。即使本文提到了的几篇文献研究,也均因为缺少相应的实验证据而难以支撑FM在听力损失助听儿童中作用的设想,于是本研究便应运而生。

方法

本次研究采用了多病例、纵向性、前瞻性的设计,包括一系列的案例研究,对佩戴助听器听力障碍的学龄前儿童使用FM技术的深入分析,并且定量分析了结果。

参与者纳入标准:

1. 足月、平稳的出生史,及与年龄相符的运动和认知发育水平。

2. 其听力损失应由新生儿听力筛查项目确定,选择中度(41-70分贝)或重度的双侧感音神经性或混音性听力损失,并已佩戴6个月的助听器。

3. 未植入人工耳蜗(CIs)。

4. 经过当地儿童听力学机构同意后,为参与者安装与FM调频技术兼容的助听器。

5. 学龄前儿童年龄范围在10个月到40个月。

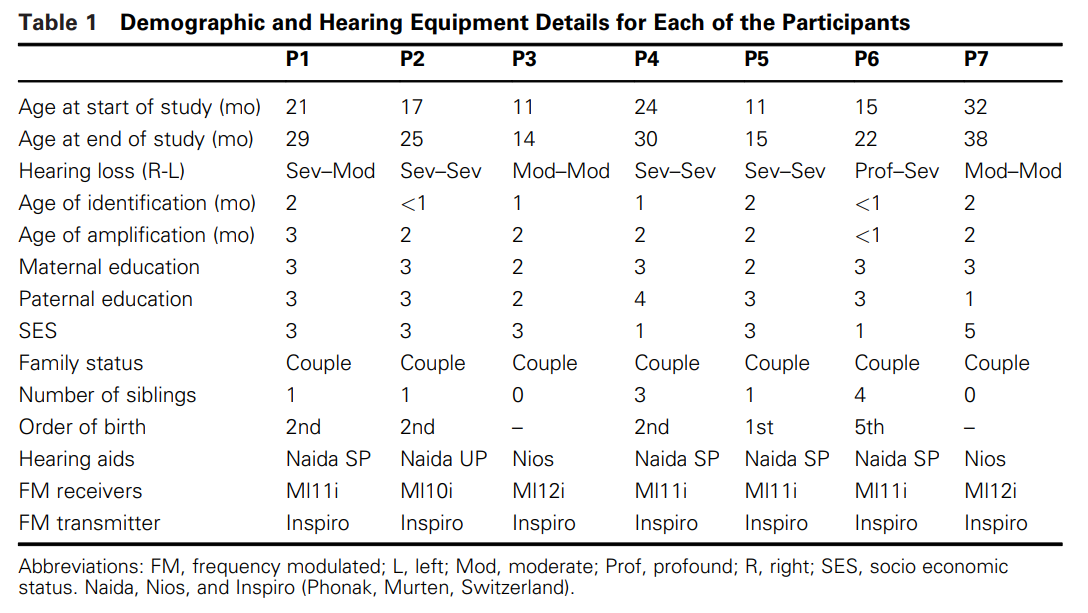

总共有7个家庭同意参与这项研究。表1描述了每个参与者的细节。

日常调频设备FM使用的数据是通过参与者父母的日记和经许可的调频发射器上记录的数据收集的。参与者父母需要每天完成一份日记表,详细记录FM调频的使用地点、时间以及父母认为的有效与否(选择是、否或不确定)。研究者计算每个儿童每天使用FM的总时间,采用运行商数据记录日志来比对父母的日记,总体上二者具有良好的一致性。对于数据的评价,主要采用DeConde Johnson开发的调频儿童听力评估问卷(FMLEC)收集听力评价数据,此问卷主要包括四个部分:听力评估、技术评估、情境使用,以及两个开放性问题(关于使用FM的好处和挑战)。

其中听力评价与情境分析挂钩,分别计算了四个情境的听力评价得分:安静、噪音、纯音听觉(没有视觉线索)和距离影响。收集1个月后和研究结束时的FMLEC结果,以对比变化从而得出结论。

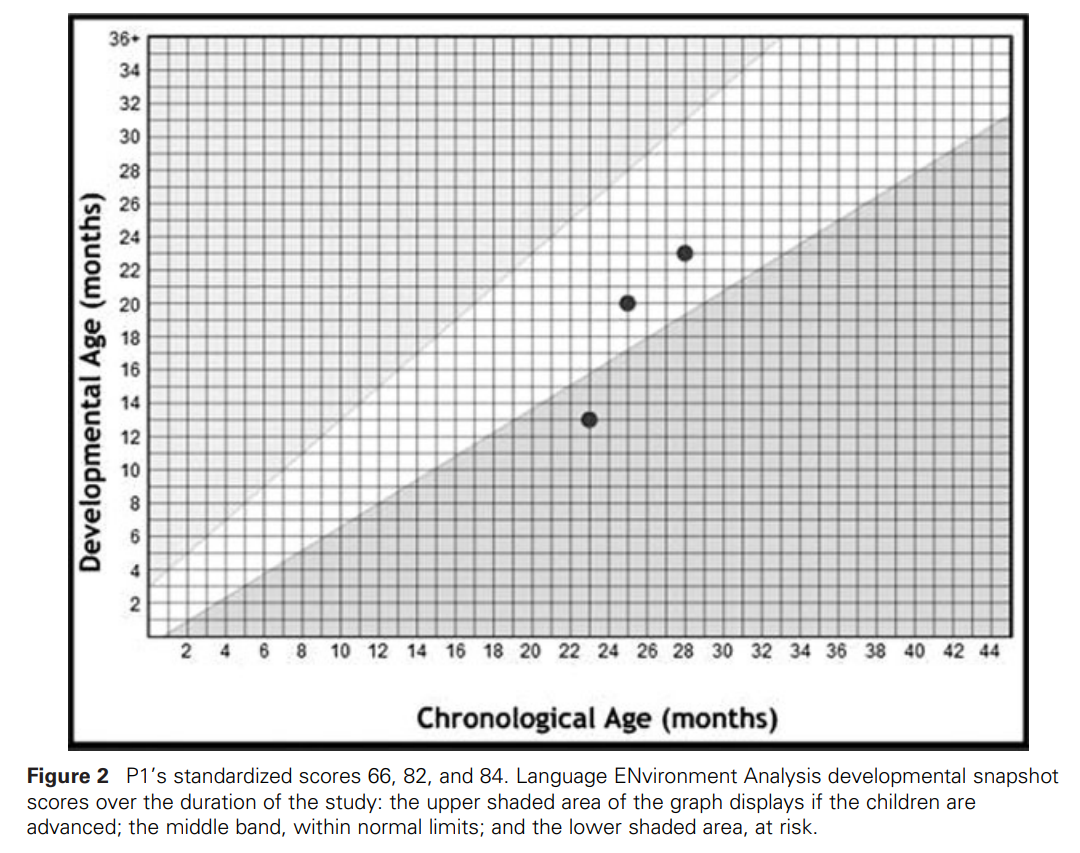

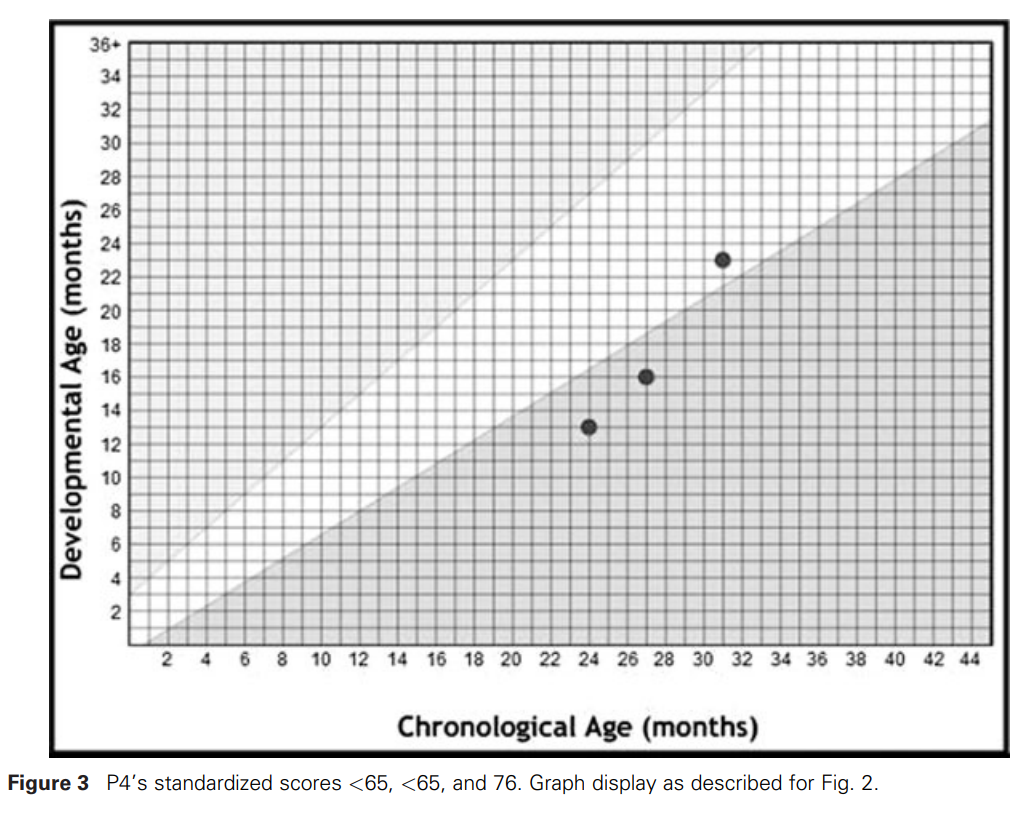

除此之外,对于这些参与者语言发展的趋势,使用了LENA(语言环境分析)和发展快照(LDS)来评估。LDS被用来评估2-36个月大儿童的语言表达和接受功能。LDS的结果被输入LENA软件,软件可以自动分析儿童的年龄发育轨迹和LDS标准分数,并将其绘制在一张图表上,并可以说明儿童的发育过程(早熟,正常,有风险)。

结果

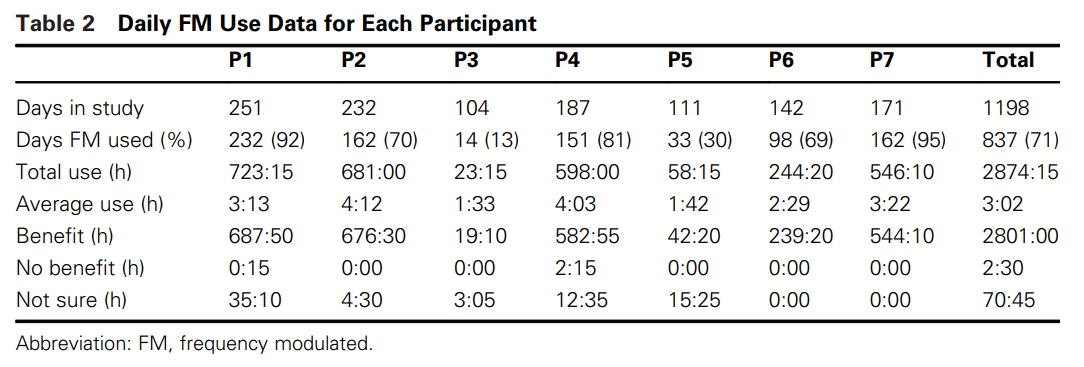

表2总结了每个参与者使用FM设备的数据:

所有参与者参与研究的总天数为1198天,其中记录FM使用时间为837天(71%),调频FM使用的总时间为2874小时15分钟,平均每天3小时2分钟,对于使用效果,参与者父母的回答中认为2801小时(97%)有效,2小时30分钟无效果,70小时45分钟(2.5%)不确定。

在研究期间,7名参与者中有5人在持续使用调频设备。

图1显示出每个参与者在不同环境中(汽车内、购物、托儿所、户外和家里)平均使用FM的持续时间。

其中托儿所是使用时间最长的(3小时和18分钟),其次是家里(2小时6分钟)。

调频FM后听力评价-情境分析

分析调频FM听力情况和情境时,Imran等人发现在研究期间,所有参与者的整体听力能力都有所提高。除了P3因为研究时间最短(3个月)总分无明显改善以外,其他5名参与者均表现处随着使用FM的时间而有18%到34%不等的改善。

四种听力情况中,在噪音和远处听的能力改善最大,与此相反,安静下的听力改善最低,纯音听觉的改善在8%到60%之间。

语言趋势-LDS

采用LDS软件计算随着年龄增长,参与者语言接受和语言表达的发展和标准得分,并与LENA数据库中听力正常儿童的数据进行比较,最后绘制了受试者语言年龄比时间,以及语言年龄比听觉发展比值的时间曲线。

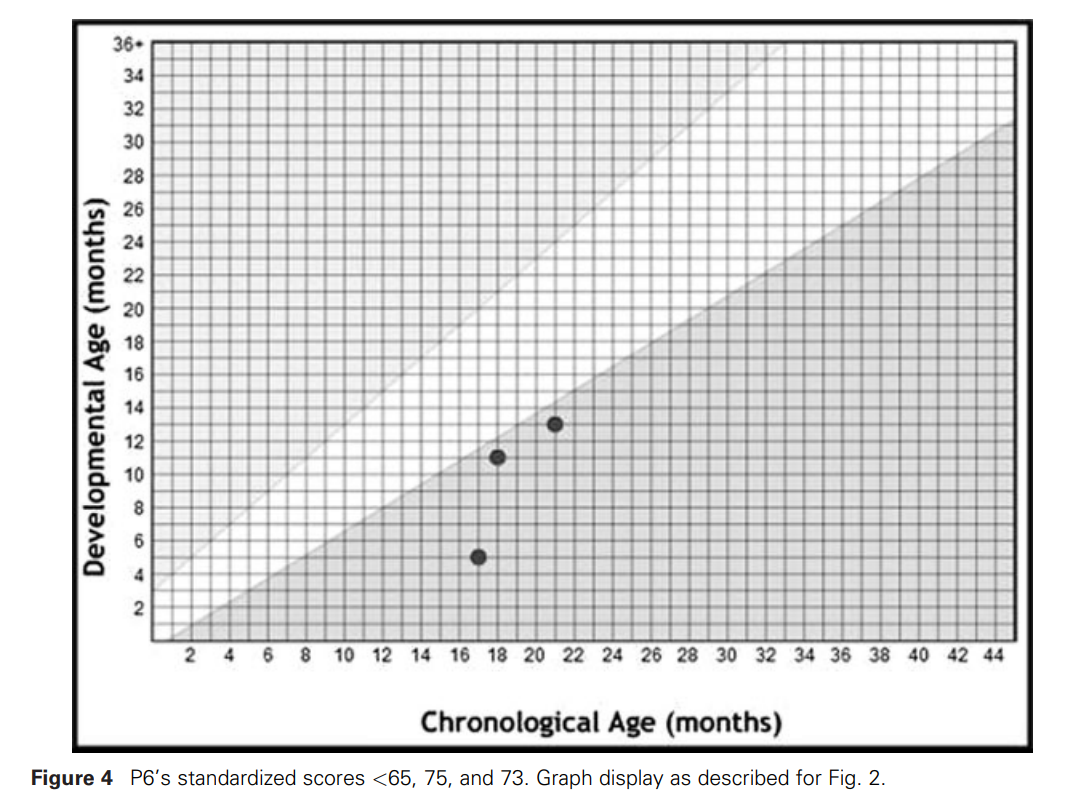

没有任何参与者领先于LDS同年龄段正常听力儿童,但P2、P3和P5确实符合正常发育年龄,并且始终在正常水平内;P1(Fig 2)、P4(Fig 3)、和P6(Fig 4)在研究开始之初,发育水平处于危险边缘,到研究结束时,P1和P4就处于正常水平内,尽管P6也在正常水平内,但依旧处于危险边缘。对比P2、P3、P5和P7,发现P1、P4和P6这三个儿童的语言发展随着年龄(月份)增大的LDS发展年龄确和实际年龄之间差距逐渐缩小,这些表明使用FM系统是有效的。

总结

早期获得良好匹配放大声音信号装置的价值已经被大多数人赞同,无论是助听器还是人工耳蜗,但对早期使用调频FM技术的研究甚少。即使有人研究过调频FM技术对于听力损失儿童的疗效,即本文提到的三项研究学龄前儿童使用FM技术的报告均缺少日常使用FM技术的数据,其中之一的Moeller曾经对10个家庭的孩子做过长达2年的研究,但这些参与者每天使用FM调频技术的时间并不长,并且因为多数参与者使用FM技术的情景不固定,所以无法确保其使用FM时长报告的可靠性。但本研究的独特之处在于,其详细地记录了调频技术的日常使用,不仅有使用时间和频率,还囊括了儿童生活和学习中各种复杂的听力环境。虽然本研究中发现,随着时间的推移,FM技术可以改善不同情境下的听力情况,但需要注意的是,儿童的听力能力本来就会随着年龄发展而成熟,因此认为这可能与发育、FM技术的使用或两者的结合直接相关。由于本研究的参与者数量较少,因此很难概括这一发现。

但之所以分享本文献,就在于此文献为现有研究提供了一个独特思路,希望可以促进未来更多的研究,能共同为学龄前需助听器儿童提供一种调频FM/远程麦克风技术的标准治疗措施。尤其集成调频技术,克服了传统调频的人体工程学限制,尽管目前还不清楚以儿童及其家庭的角度于何时引入调频FM技术最合适,但是未来的研究可致力于从一个更具代表性的人群样本中寻找并定义使用调频FM技术的最合适时机。从而能使这些儿童在言语发育的关键期不受到听力损失的干扰,能够跟上同龄儿童的语言学习,为适应将来的生活而准备。

关于本刊

Seminars in Hearing

Seminars in Hearing 为综述性季刊,发表听力学领域专题,包括听力丧失、听觉障碍和心理声学等。

本刊介绍最新临床数据、筛查和评估新技术,提供简洁易懂的患者护理改善建议专栏。新听觉设备的技术进步也是其亮点。本刊内容既是听力学专业执业医师的理想参考,也是需要有关该领域新兴技术和专业最新信息的学生的理想工具。